Venían los domingos. Llegaban de a dos, con sus bien planchadas blusas de hilo y faldas de lino oscuro, zapatitos de charol y un maletín de cuerina con el logo de su iglesia impreso en el bolsillo delantero, rebosante de marca-páginas con imágenes de palomas celestiales, gruesas cadenas de hierro estallando, ojos en clímax y hombres en bata cenando pan dietético.

No podría decir ahora si eran “Testigos de Jehová” o miembros de alguna otra iglesia (tampoco es de mi interés parodiar ninguna creencia, menos cuando el hiperrealismo del Siglo XXI parece darles la razón!!); lo que sí es cierto es que mi abuela Pura las llamaba indiscriminadamente “evangelistas” (sólo pude resemantizar el término con la nueva demonología del espectáculo, es decir, cuando Linda Evangelista entró en acción y supe que la belleza podía ser también un mensaje sobrenatural).

Pero mientras tanto, las evangelistas –a quienes mi abuela recibía con cordialidad, prudente escepticismo y sendos vasos de limonada- poblaban mis noches de pesadillas. Aunque enterrara mi cabeza bajo la almohada, todavía podía escuchar sus siseantes susurros anunciando el fin del mundo, el implacable juicio final a cuya cíclope omnisciencia ningún acto, por mínimo, necesariamente escatológico, o insignificante que fuese, podría escapar. Si habías traicionado a tu mejor amiga, si habías sustraído algunas monedas del sagrado bolso de tu madre, si habías deseado al noviecito de tu vecina, si habías ansiado la muerte de tu padre, si te habías masturbado montando a caballito en el toco de la cocina, si habías, por un momento, por un fragilísimo instante, soñado con tu propio exterminio para alcanzar por fin la lejanía angustiante de las estrellas, ibas a rendir cuentas. Y los saldos estarían en tu contra. Arderías en el fuego eterno.

Sí, el paisaje apocalíptico constituía el escenario favorito de mis pesadillas: bosques y bosques ardiendo, como si ya conociera Arizona, lenguas altísimas de fuego que me acariciaban todavía sin tocarme, y en medio de ese cielo manchado de smog bíblico, las jazzísticas trompetas de ángeles tan bellos que llegaba a comprender la gula de Satán, su aliento volcánico.

Mi peor pesadilla, sin embargo, estuvo exenta de fuego y trompetas y saturada de confusión. Era eso, y lo sería para siempre, en la más ardua adultez, la confusión, el principio del infierno. Frente a mí, siete Jesucristos idénticos, melenudos como hippies nostálgicos, y pálidos como culposos cocainómanos, me desafiaban a escoger al verdadero. Si yo me equivocaba, si no era una elegida, tendría que subir a una nave espacial que aguardaba pronta y erecta a un costado del pequeño ejército de clones. En el espacio exterior moriría torturada, una y otra vez, en manos de quién sabe quién. (Yo leía mucha “Duda” por esa época, ya les he contado).

Los siete santos me miraban con la misma beatitud. ¿Cuál, cuál era el verdadero? Las evangelistas habían dicho que sólo los buenos serían capaces de reconocer a su Señor. Si yo era una inmanente bastarda espiritual elegiría siempre a alguien falso. El fantasma de la copia pondría su falso sello en medio de mi ilegítima frente. ¿Cómo, cómo distinguir “la diferencia en la repetición”? Quizás ya desde entonces bullía en mí la semilla del mal y la deformidad, la semilla del

Kitsch.

Desperté, sudando a mares muertos por esa pesadilla tipo manufactura. Eso fue a los nueve. Sin embargo, aun hoy, cuando pienso en los siete Jesucristos y sus catorce ojos impasibles me invade un horror ácido, tengo miedo de no tener fe. Y me regocijo cuando descubro que mi fe está hecha de otra materia.

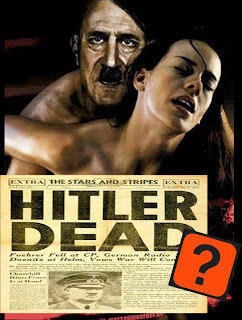

Si traigo a colación esta aventura onírica es porque la he recordado con toda nitidez al ver hace un par días, en la portada del periódico

El Deber, la fotografía que ilustra este post. Me he tomado la libertad de hacerle un gracioso montaje, implantando a un trompetista intergaláctico bajo las nubes atómicas, sólo para proponer la idea de que los paisajes de la imaginería bio-ecológica actuales vienen al encuentro del viejo Apocalipsis con la obediencia del Hijo Pródigo.

Las revistas

Atalayas de los años noventa, en el alumbramiento del año 2000, postulaban una estética ecológica devastadora: cielos de humo y cenizas, una naturaleza mutante y agresiva, un ser humano desvinculado de su propia cadena alimentaria, confundido. Pues bien, la fotografía del espacio aéreo europeo, después de que el volcán del glaciar Eyjafjälla en la India comenzara a erupcionar, no tiene nada que envidiarle a los cielos apocalípticos de las evangelistas nerds. El milenarismo del año 2000 catalizó, quizás, en las Torres Gemelas, y a una década de ese hito, la seguidilla de terremotos nos ha movido literalmente el piso y el

mundo-bajo-control is over. Una nueva correspondencia entre los planos que nos contienen -“así en la tierra como en cielo”- nos reclama un nuevo existencialismo. Esta súper geoepilepsia generará flujos migratorios antes insospechados y, sin lugar a dudas, novísimas comunidades culturales. La fiesta viral del “Apocalistick”, como maravillosamente propone el gran Carlos Monsiváis, acaba de comenzar.

La diferencia, en esa repetición, reside en que hemos naturalizado algunos desastres y esta familiaridad nos recoloca en la postal cósmica. Habrá que ver con qué caras, con qué intensidad en la mirada, con qué certeza en la boca, con qué mueca aparecemos, habitantes posthumanos, en esa nueva foto. Pero además, ¿no es que se había acabado para siempre el gran relato?